供需矛盾再次抬高 钢材价格遭滑铁卢(2)

行业新闻

铁矿石谈判仍僵持 业内建言中国定价方式

铁矿石谈判桌上的僵持局面还在继续。谈判桌外,焦躁的业内人士开始重提改变定价机制,希望借机推出中国自己的定价方式。

事实上目前的铁矿石长协价定价机制,在2008年已经遭到破坏。而定价定制是否要改,也已不是第一次提起。

在2008年10月举办的中国钢铁原材料国际研讨会上,中钢协秘书长单尚华曾表示,谈判定价周期上,巴西淡水河谷已经破坏了一年一定价的机制,此后一年一定价和一季度一定价都有可能。

近日,在冶金矿产品国际会议上,普氏能源资讯全球总监FrancisBrowne以《铁矿石现货价基准》为题,再次推介普氏的铁矿石现货指数,而这一指数已被三大矿山公司之一的必和必拓所认同。

据悉,德意志银行自去年以来,一直在华推介其铁矿石掉期合约的衍生品,新加坡则准备近期推出铁矿石期货。

在目前铁矿石现货交易所隐藏的风险面前,中国应该何去何从,再次引起业内人士的思考。

之前业内人士在接受《中国产经新闻》记者采访时也曾表示:“以前矿价处于上涨通道,年度定价对矿山肯定不利,现在看来,年度定价对双方都有风险。因为矿价有可能大幅反弹,也有可能大幅下跌,对双方都有风险。”如果改成季度定价或更加灵活的方式,或许更好一些。

业内人士对本报记者表示,长期合同可签订每年多少量,但价格可灵活些。这种方式可能会对铁矿石供应商和钢厂的长期生产计划安排有影响,但影响总比纯现货方式要小一些。但业内人士明确表示,不赞同指数方式,因为指数容易被人为操控。

“年度定价谈得挺困难,季度定价是不是就好谈呢?起码定价成本就要高出很多。”业内人士在接受本报记者采访时表达了自己的忧虑。他认为季度定价只是时间缩短了,但定价方式其实并没改变。

此外,“铁矿石市场现在还是一种全球统一谈判。

作为中国钢厂来说,是不是就抛弃了全球性的这么一个价格?”如果按季节的话,日本、欧洲按不按季度定价呢?

对于目前中钢协仍在坚持的长协价,业内人士说,中国目前还在坚持长协价,是因为目前还没找到更好的方法。不过可以考虑的是,“比如说去年高了,今天谈的过程中是不是就有所补偿。”业内人士建议。

此外客观来说,长协价确实导致中国2008年损失惨重,但前几年效果确实不错,长协价比现货矿价格要低。“不能因为前期价格高,就表明我们的定价方式是失败的,合理的。如果找不到更好的定价方式,那目前的定价方式就是合理的。”业内人士如是说。

钢厂调高外矿比例 国内矿山纷纷停产

正如淡水河谷中国区总裁朱凯4月16日在南昌举行的2009冶金矿产品国际会议上所说的,“估计当前市场约有1亿吨高成本铁矿石供应将被更具竞争力的生产商代替。”中国钢厂调高外矿采购比例逐渐成为现实。

由于进口铁矿石价格的持续走低,唐山港陆钢铁有限公司决定再次调高4月份进口矿比例,这家年产300万吨钢的民营企业,今年1月的外矿使用比例还为70%,现在已经100%采用外矿了。

这只是今年以来国内钢厂调高使用外矿比例的一家典型企业。由于全球其他地区需求萎缩更为严重,淡水河谷、必和必拓与力拓三大国际矿山公司正通过低成本优势,在中国抢占市场份额。而钢厂则通过调整原料配比的方式,增加外矿的采购比例。

“现在采购现货市场上的外矿相对更划算一些。”唐山港陆钢铁有限公司负责人告诉CBN记者。

分析师向记者介绍,目前巴西矿65%品位的到岸价为580元/吨,唐山地区66%品位的内矿价也在580元/吨左右,但由于巴西矿质量更好,所以巴西矿的成交量更大。山东当地64%品位的铁精粉为690元/吨,而采用印度63.5%品位的矿石为597元/吨,再加50元/吨的运费,采用印度矿相对更划算。

唐山半壁店钢铁公司亦提高了外矿的采购比例,据该公司采购处一位负责人介绍,今年1月份以前,公司外矿的使用比例还为70%,3月份即已100%采用外矿。

统计数据显示,今年1月该研究机构统计了河北地区的22家钢厂,其中12家钢厂烧结外矿配比100%,3月15日统计的烧结外矿配比100%的厂家就上升到了14家。由于进口铁矿石价格持续走低,进口矿的价格优势远远高于国内矿,导致钢厂不断调增进口矿的使用比重,从而加大了对进口矿的采购。

朱凯说:“淡水河谷成本优势非常明显,其他中小矿山赔钱,也许我们还有效益。”

据介绍,现在钢厂通过技术手段,随时可以调整内外矿的使用比例,哪种矿价便宜就采购哪种,采购非常灵活。如果矿价进一步降低,内矿关闭的数量将越来越多。

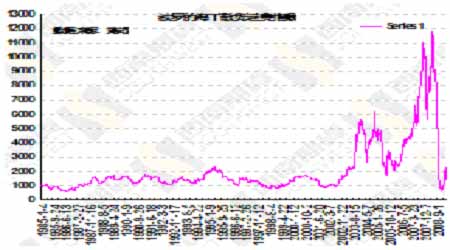

来自海关总署的统计数据显示,2008年全年国产铁矿石8.24亿吨,进口铁矿石4.44亿吨,而今年一季度中国进口铁矿石就达到了1.32亿吨,3月份更是达到创纪录的5210万吨。从去年8亿吨国产矿数量看,外矿将拥有非常大的“抢占”空间。

分析人士指出,如果矿石价格进一步下跌,国内矿山的生存空间将越来越小。“现在国内矿山已经有很多关闭了。”分析师说。

工信部公布钢铁产业调整和振兴规划进展情况

工信部4月23日发布钢铁产业调整和振兴规划进展情况,指出出口税率已作调整,企业重组政策已在制订,钢铁产业政策已在网上征集修改意见。

工信部4月23日消息,4月23日,工信部原材料司发布钢铁产业调整和振兴规划进展情况。实施情况方面,《钢铁产业调整和振兴规划》经国务院批准颁布后,各地区各部门迅速行动,认真贯彻落实。许多地区根据《规划》精神,结合当地实际出台具体的实施方案。国家有关部门按照职责分工,密切配合,加快研究制定配套政策措施。

其中,调整出口税率方面,财政部、税务总局已正式发文,从4月1日起将59个钢材品种出口退税由5%提高到13%。完善企业重组政策方面,工信部已会同有关部门召开会议,研究启动制订钢铁行业兼并重组条例工作。修订钢铁产业政策方面,工信部已在网上征集修改《钢铁产业发展政策》的意见。加大技术改造力度方面,发改委和工信部将在月内下达地方技术改造项目计划。淘汰落后产能方面,目前工信部正在对落后钢铁产能进行摸底调查。

2009年以来,随着国家一系列扩大投资、刺激内需政策的出台,钢铁行业出现回暖迹象,但由于产量恢复过快,钢材价格再次出现下滑。

目前,钢铁生产同比增长。2009年1至3月全国粗钢产量12,744万吨,同比增长1.4%,其中2月下旬日产钢151万吨,相当于年产钢5.5亿吨水平;3月份全国日均产钢145.5万吨,比2008年11月上旬日产107万吨的最低水平相比,增长36%,同时也高于2008年全国日产137万吨的平均水平。与此同时,国外主要钢铁企业则呈现大幅度减产的态势。1至2月,全球除中国以外的65个主要产钢国钢产量8,865万吨,同比下降37.2%,中国1至2月钢产量已占全球的47.9%。

钢材出口持续下滑。1至3月中国累计出口钢材514万吨,同比下降54.9%,其中3月出口167万吨,同比下降59.8%。1至3月净出口钢材钢坯折合粗钢112万吨,同比下降85.3%,折算相当于全年净出口粗钢452万吨,比2008年净出口减少4,300万吨。3月份,中国钢材钢坯折合粗钢出现3年来的首次净进口。

市场价格先涨后跌。国内钢材价格综合指数从2008年11月最低的101.5点逐步回升,2009年2月初达到109点。随后钢材价格一路下滑,4月17日下降到95点,已跌破1994年水平,比2009年最高点下降12.8%,其中12毫米螺纹钢、2.75毫米热轧卷价格分别比2009年最高价位下降660元/吨和733元/吨,分别下降16.3%和17.6%。

扭转亏损局面任务艰巨。1至2月累计,全国钢铁工业由2008年同期盈利255亿元转为亏损7.7亿元。其中,重点大中型钢铁企业自2008年10月以来连续5个月出现亏损,1至2月累计亏损15.1亿元,亏损面37.1%,500万吨以上企业亏损面达50%。

工信部表示,钢材是建筑、机械等行业的基础原材料。在下游行业尚未完全复苏的情况下,钢铁行业必须把控制总量作为当前的首要任务。同时,要抓住有利时机,集中力量进行结构调整,实现钢铁行业的质量效益型发展。为此,需要抓好以下几项工作:

一是防止产量过快增长。钢铁企业要加强产需衔接,按照市场需求组织生产,坚持没有合同不生产,低于成本不生产,不付货款不发货。

二是主动调整品种结构。钢铁企业要围绕4万亿元投资计划和轻工、石化、汽车、装备、船舶、物流等行业的调整和振兴规划,增强调整品种结构的主动性和前瞻性,满足用钢行业对钢材品种、质量、性能等方面的新需求。

三是加快淘汰落后产能。力争提前完成已与国家发展改革委签订责任书的落后钢铁企业(装备)淘汰任务,其他未签订责任书的属于淘汰类的炼铁、炼钢、轧钢企业也要按期全部淘汰。

四是严格控制新建产能。各地要严格执行投资管理规定,禁止越权审批新建钢铁项目,正在违规施工的也要停止建设。

五是加强技术改造和企业管理。钢铁企业要坚持走内涵式发展道路,利用当前投资成本较低的有利时机,把技术改造作为投资的重点,同时要眼睛向内,苦练内功,加强管企业理,挖潜增效。

六是规范钢材和进口铁矿石贸易秩序。钢铁企业要严格遵守《价格法》和《反不正当竞争法》,杜绝低价倾销和保值销售等恶性竞争行为。要正确把握进口铁矿石的数量和节奏,避免盲目大量进口。

新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。