阳光私募基金规模:最大与最好的博弈

私募排排网研究中心 陈琴

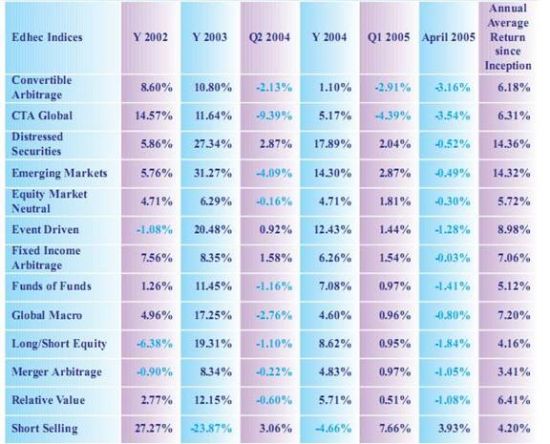

2004年,随着海外对冲基金数量和资产规模快速增长,收益率却缩水的现象,造成了某些投资者对对冲基金规模的质疑。如下图来源于Edhec-Risk的一份研究报告,2003年使用不同策略的对冲基金都取得了比较不错的回报,然而从2004年开始有了不同程度的下降。对规模的质疑主要来源下面三个方面:

某些策略下,大量的玩家会减少市场的机会;

由于规模的限制,Alpha可能消失了;

缺乏有效的策略去应对规模的增长。

而国内阳光私募基金,作为资产管理大军的后起之秀,其发展也在不断加速,从几千万到几十亿规模的私募基金并不少见,那么基金规模对阳光私募基金会不会产生影响呢,目前存不存在规模的瓶颈,以及如何去解决问题,这实际上也是业内大家都比较关心的问题。

基于近期我们对一些私募的走访调研,我们认为,关于规模目前阶段关键是要根据操作策略及投研团队的实力找到平衡点,寻找最大与最好的博弈最优解。

一、规模扩张的动力—盈利

根据阳光私募的盈利模式,主要有两大盈利来源,其一,管理费,普遍的阳光私募为1.5%(其中银行托管为0.25%,信托公司收取0.5%-0.75%);其二,业绩提成,如果基金盈利,阳光私募可以提取盈利的20%(其中信托公司3%,现在某些银行和券商作为销售渠道也开始分享业绩提成)。

由于盈利计算的基数就是阳光私募的规模,因此规模的大小某种程度上决定了阳光私募最后获取收入的多少。比如对于10亿规模的阳光私募来说,假设一年基金的收益率为20%,最后可以获取100*1.5%+100*20%*20%=5500万的收益(包含银行的托管费和银行、券商的业绩提成),而如果基金的规模只有1亿,则最后获取的收益为1*1.5%+1*20%*20%=550万。而据相关人士透露,一家阳光私募一年的运营成本少则300万,多则上千万不止,如果规模上不去,主要依靠业绩提成来增加阳光私募投资顾问的收入,要想获得比较可观的收入就需要阳光私募基金非常强的盈利能力,在瞬息万变的资本市场也非易事。

二、规模与基金经理操作策略

国内阳光私募基金以仓位灵活,追求绝对收益而区别于公募基金。然而,基金规模一旦增大到一定程度,这种操作上的灵活性可能会受到一定的限制。一方面是需要承担相对庞大的交易费用,另一方面,选不到好股票可以投资。这在某种程度上与阳光私募的操作策略去分析。

交易型操作策略—控制规模。以交易型为主的阳光私募基金,一旦规模增大,便很难发挥其快进快出的优势,这种类型的基金对于规模的控制意识比较强,否则就需要改变其投资策略。在我们调研的私募基金中,泽熙投资是比较典型的具有这种风格的基金。泽熙的徐翔崇尚实用主义,是股市实战派,习惯波段操作,集中持有,周期一般在两个月左右,通过及时锁定收益,控制波动来获取超额收益。目前,泽熙的规模已经超过35亿元,目前是将规模控制在40亿左右。由于规模对其操作策略的影响因素比较大,不再追求规模。

价值型操作策略—规模的影响较小。相对于交易型策略,价值型操作策略更多的看重企业的投资价值,分享企业成长带来的收益,而不是通过频繁交易来获取价差收益的,因此一旦选中企业,持有周期可能会相对较长。在这种操作策略下,规模对业绩的影响就比较小。比如,深圳的明达资产管理有限公司就属于这种类型,不管是国内的4期信托产品,还是海外金牛LH基金,某些股票的持有期限可能2到3年都不会动,基金的换手率保持在一个比较低的水平。这种类型的基金规模增大基本上不会对基金的操作带来很大的压力。

介于这两种类型之间的采取相对比较灵活的操作策略的,其操作手法会受到规模扩张的制约。一个盘面感和交易能力比较强的基金经理面对几千万的资金规模可能游刃有余,气定神闲,但是一旦规模膨胀到几十亿,会造成一定的压力,其风格也会逐渐趋于稳健。比如,新价值的明星基金经理罗伟广,毫无疑问,其盘面的敏感度和资金运作能力非常优秀,其管理的产品一直也以积极型著称,但是我们通过分析新价值2期的逐月的滚动风格,发现其上行捕获率和下行捕获率都在变小,说明最近这几个月其风格有偏稳健的趋势。为了不对业绩造成影响,就需要从增强投研团队的深度和广度来应对规模扩张所带来的影响。一方面,通过引入多基金经理来差异化投资策略;另一方面,从研究的深度和广度来扩大可供选择的投资对象。