不支持Flash

|

|

|

|

韩书力:遥远的西藏(图)http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 20:25 新浪财经

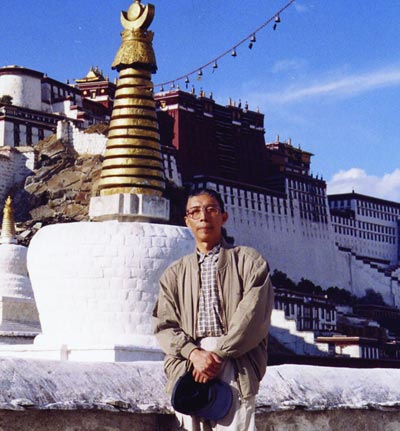

韩书力 20世纪60年代初,我和饥肠辘辘的小学同学们被同样吃不饱的老师带到民族文化宫,去参观揭露西藏农奴制的展览,许多实物展品令观众怵目惊心,以致许多年之后,我只要看到民族文化官的照片,那一张张又黑又干的人皮便在眼前晃动。好在那己是旧西藏的事了,好在西藏离北京很遥远。 不曾想,70年代初,命运之舟将23岁的我从黑龙江畔载到雪域西藏,从此便决定了我的带着有限汉文化基础加盟藏文化之伍的特殊而又尴尬的身份。至今已是非僧非俗半藏半汉雨雪风霜27个春秋了。平心而论,这期间我追求过,奋斗过;得意过,失望过;沸腾过,冷却过,几乎冷到了冰点。如今一晃已过知天命的年龄了,别人怎么看怎么讲,我并不大在乎,自我的感觉是我得到了很多,又失掉了很多,尚可自安的是我还不曾失掉过对人生的真诚和对艺术的真诚。 1990年之前,我的所观、所想、所画、所写大都不离西藏,那时我相当得益于悠远而深厚的雪域文明的巨大磁场地气,一种认同感与归属感使我过了十几年心醉神迷又充溢着激情的日子,我全身心地扑向西藏的高山、大川、草原、莽林;扑向闪烁着强烈、神秘、诡异色彩的现实生活。 90年代以后我渐渐对西藏文化磁场的引力生出某种游离感与挣脱感 莫名其妙地顾盼于多种文化之间。观、想、画、写的空间随之也有些拓展,这时西藏与我又有了距离,虽然还说不上遥远,虽然我还将继续守望在这片极地净土上,但那更多的是一种生存地域与生命方式的选择,而非仅仅是文化意义上的苦旅与苦恋。说到苦与甜,幸与不幸,我以为纯然是主观的。同样一个纽约,有人觉得是天堂,有人认为是地狱。 近年来,亲友们常常问及我为什么还不离藏,下山落叶归根。其实我曾经下过山,也曾经在北京、在欧洲、美洲和南亚都住过一段时日,只是在这些地方,我才发现自己像一棵被拔了根又换了土的草一样无着无落。才发现缺三分之一氧气的高原对我反倒是相宜的,那点氧气刚好够我有限的体力去做最想做的事,刚好够我的大脑记住别人对自己的友善关爱而装不进别人对我的恶意与伤害。才发现西藏原来离我很近,几乎伸手就能摸到它的“岗日纳空”(藏语“雪山鼻子”)。 当我驻足于华丽辉煌的布达拉宫殿堂和牧人低矮潮湿的帐篷的时候,当我摩挲着一块块刻有祈愿或攘解咒文的玛尼石的时候,当我穿行于一层层同时反射着日光与月光的冰塔林的时候,总会产生一种时空交错的幻觉,正如作家马丽华在她的《西行阿里》中所写的,“西藏本身并不具备更多,除了石头和冰雪;但通过对它的凝视,它给予的一瞥便可成为无限。”而当有人让我解释这种无限时,我又不知该从何说起,只好作“不是渭城西去客,休唱阳关”之叹。 夜阑星稀,扪心自问,27年西藏生活的历练,最终有没有修悟出一点东西来?思来想去,我以为还是那六个字——“善取不如善舍”;因为这句可知可行的箴言,既可指导做人,亦可指导作画。 27年来,承佛佑护,我有幸搭车、骑马、徒步,先后反复踏访过西藏自治区76个县中的73个县;几百个区乡,几千个村镇、牧场、边寨,默默地前行着万里路,细细地品读着西藏这本忽而很厚,忽而很薄,忽而明晰,忽而茫然的大书。我不得不承认,眼前仍“是一片神奇的高原矗立着,挡住了比高山更难攀登的视线。这就是向往中的、幻想中的、希望和幻觉中的高山。其实,西藏延伸得要比这一切更为遥远。” 节选《西部大开发》杂志 2001年第9期

【发表评论】

|

||||||||