|

|

现代性的焦虑与想象的西方(2)

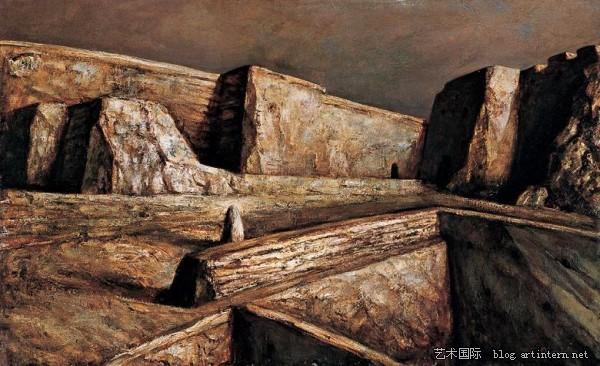

丁方《城》,1987年,油画

实际上,在80年代的社会文化语境中,“新潮美术”集中体现出了社会现代性与审美现代性的冲突与对抗,同时,它也是中西文化在碰撞与交融后的产物。而“新潮”时期所凸显出的诸多文化问题恰恰也能成为中国现代艺术在文化诉求方面的表征。首先是传统与现代的冲突。除了李小山题为《当代中国画之我见》的文章集中体现了1985年到1986年间国画界展开的一场关于“传统与现代”的旷日持久的争论外,事实上,“八五新潮”以来的传统与现代之争几乎波及到了整个文化界与艺术界。这在80年代中期文学界兴起的“文化寻根热”,以及80年代后期美术界的观念艺术(行为、装置)中可见一斑。前者希望立足于本土文化,从民族文化传统中发掘出一种新的现代文化精神;后者则借助于西方波普和“达达”艺术的解构观念,强调对传统文化的否定与颠覆。显然,这两种现象实质是在中西文化的碰撞下,对传统与现代文化做出的两种截然不同的反应。其次是如何解决艺术作品中的主体性问题。一方面,它体现为西方人本主义哲学在中国美术界掀起的一个又一个的浪潮,譬如1981年前后的“萨特热”、1985年左右的“弗洛伊德”热、1987年短暂的“尼采热”。[2]概言之,当时的“哲学热”几乎涉及到西方现代人本哲学的所有领域,如存在主义、精神分析学、现象学、解释学、结构人类学、唯意志论等[3]。另一方面则是与人本主义哲学直接维系在一起的表现主义、超现实主义、梦幻现实主义等风格在“新潮”期间的大量涌现,代表性的艺术家有丁方、毛旭辉、张晓刚等。从“人本”的角度去看,我们会发现,“主体性”背后所隐藏着的恰恰是西方现代主义的文化话语。第三,对现代艺术自身的文化价值与存在意义进行言说与拷问。当时的讨论主要围绕着两个核心的话题展开。一个是反对过去的艺术工具论,强调艺术的自律性和本体价值;一个是如何建构一种现代主义的艺术范式,实现传统艺术向现代形态的转换。同时,对于美术界而言,如何让现代艺术进入公共空间,如何捍卫现代艺术自身存在的合法性,成为了一个必须应对的问题。追溯80年代的历史,其间会有一条清晰的脉络浮现出来,如果将1979年的“星星美展”当作起点的话,那么终点就是1989年的“现代艺术展”,因为它们都有一个相似的目标,就是让现代艺术介入公共领域,进入公共空间。

不难发现,上述的诸多问题都共同置身于一个相似的文化情景中,即同时面对着双重的参展系,一个是中国的,一个是西方的,而且它们在时间和空间上往往是错位的。这种“错位”感在“现代性的焦虑”中得以强化,并以中西文化的对话与对抗的方式体现出来。但是,由于“错位”的存在,这必然导致文化交流中的误读。而“想象的西方”正是在这种语境下浮现出来的。之所以说“新潮美术”中出现了大量的文化误读,就在于部分艺术家在借鉴和使用西方现代主义的语言和风格的时候,并没有对它们出现时所置身其间的社会、文化、政治语境进行分析与思考,比如未来主义对工业文明的狂热歌颂,“达达”艺术对西方启蒙理性传统的拒绝与否定,超现实主义对战争的抗议与呐喊,抽象表现主义与二战后存在主义与自由主义的互动与结合,等等。在此并不是要给出一个文化价值上的道德判断,而是说,西方每一种现代艺术流派、运动、风格的出现,都直接源于独特的社会、历史情景,而且它们都有自身历时性的发展脉络和共时性的存在空间。问题的关键在于,部分置身于“新潮”中的艺术家在对西方现代风格进行借用的时候,往往忽略了它们在具体文化情景中,在时间和空间上的价值,尤其是抹杀其在文化上的意义。需要指出的是,这里提及的空间价值,主要体现为一种文化——地理学的概念,譬如野兽派与法国巴黎的关系,抽象表现主义与美国纽约的联系,等等。正是从这个角度而言,80年代在美术领域中的中西对话,尤其是“新潮阶段”的艺术家在对西方现代艺术的学习过程中,是存在着许多局限的——这也注定了“新潮美术”具有空泛与浮躁的特质。同时,由于80年代中国社会并不具备产生西方现代主义艺术的那种盛期资本主义社会的经济基础和文化土壤,所以,也注定了大部分艺术家不能较为全面地理解、阐释西方的现代艺术和后现代主义艺术。比如,英美波普艺术的出现就是对西方景观社会、图像时代、后工业时代的消费文化的直接反应。但对于80年代的中国而言,消费社会并没有实现,大众文化也离人们的现实生活较远,更不用说图像时代的存在了,所以,艺术家在理解、接受、阐释西方现代艺术或后现代艺术时往往都是在“他者的眼光”下,根据自身的需要,在臆断的状态下完成的。此时,对于他们而言,仅仅只有表面的语言、风格才是能够把握住的东西。这正是“新潮美术”面临的最大困境,也是80年代美术领域在中西文化的互渗与交融中无法逾越的历史局限性。

尽管“新潮美术”,包括80年代以来的现代艺术,或多或少都存在着某些问题,但是,这并不能抹杀其自身存在的意义。因为,在中国的现代化变革的浪潮中,以及西方文化对本土文化的强烈冲击下,中国的艺术家必须对当下的文化现实做出迅速的回应。“新潮美术”正是这种回应过程中出现的一种独特的现代文化现象。正是在这一语境下,艺术家需要建构一个“想象的西方”。这种“想象的西方”在美术界主要体现为对西方现代艺术的迷恋与崇拜。同时我们也应看到,“想象的西方”是在“现代性的焦虑”中催生的,是在缺乏相应经济基础和社会、文化土壤的情况下发端的,是在对西方现代文化冲击过后的回应中出现的,是在文化“误读”的过程中建构起来的,但是,作为一种文化表象,它彰显出的是那个时代艺术家理想主义的人文热情,对西方现代艺术的渴望,以及实现一种思想启蒙的文化责任感。因此,作为一种镜像化的表征,它以西方现代文化的参照系作为存在的前提,却以折射和映照中国当下的社会现实和人文理想为目的。

2009年1月15日于中央美院

(图片均来源于网络,特此说明)

新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。