不支持Flash

|

|

|

李健:国民收入分配失衡导致消费率持续下降http://www.sina.com.cn 2007年04月17日 10:06 新浪财经

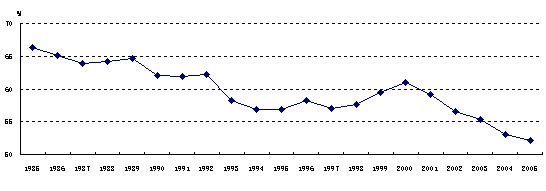

李健,南京大学经济学硕士,北京大学金融学博士,复旦大学理论经济学博士后,上海财经大学财经研究所副教授,上海财经大学中国经济研究中心副主任。主持、参与多个国家级课题;主持多个城市、县、开发区的经济发展战略规划、产业经济策划;参与写作学术著作十余部。 4月6日-4月22日,新浪财经把一周的时间留给李健。----编者按 中国消费率持续下降的主因:国民收入分配失衡 4月17日 星期二 一、中国消费非正常持续下降 最近20多年来,中国最终消费率 一直处于低位水平并保持持续走低态势,最终消费率从1985年的66.36%下降到2005年的52.1%,居民消费率下降尤其厉害,从1981年的53.1%下降到了2005年的38.2%。从图1可以看到,“十五”时期中国最终消费率急剧下降,2005年降到改革开放20多年来的最低点。

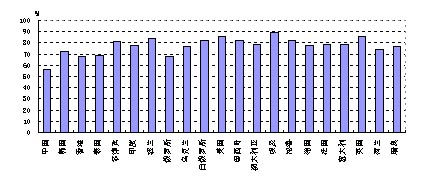

图1 1984-2005年中国最终消费率 过去10年,中国最终消费率平均为59.5%,这比世界平均水平低了近20个百分点。据世界银行数据,1990年代以来世界平均消费率基本稳定在77%~79%,在所统计的36个国家中,只有8个国家低于70%。以2002年为例,当年世界平均消费率为80.1%,其中低收入国家的平均消费率为80.7%,中等收入国家为74.3%(其中,上中等国家为75.2%,下中等国家为72.4%),高收入国家为81.0%,2002年,中国当年的消费率仅为58.2%,而与中国发展水平相当的发展中国家(人均GDP在1000美元左右)的菲律宾、印度尼西亚、泰国的当年的消费率分别为81.2%、78.8%和68.9%。

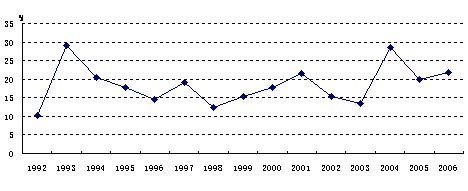

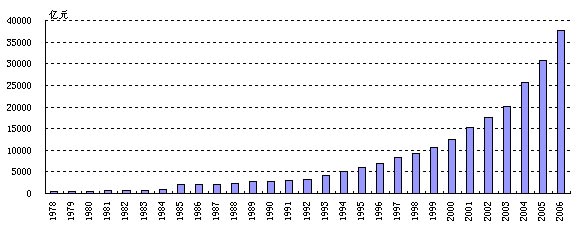

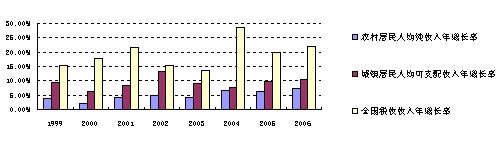

图2 2002年最终消费率国别比较 根据世界银行发展指数数据库数据,1970-2002年间,世界各国平均投资率由25.6%下降到19.9%;消费率由74.2%上升到79.6%。另一方面,伴随着中国消费率的逐年下降,投资率持续高企。2000-2004年,中国投资率分别为36.4%、38%、39.2%、42.3%和43.9%。中国消费率明显偏低,并且其中五分之一左右是政府消费,居民消费率异常低下。中国的消费与储蓄(以及投资)比例明显失衡。消费率过低(与此相对应的是高储蓄率、高投资率和高银行存贷差)已经成为中国经济面临的重要问题之一。过低的消费率以及与之相伴的高储蓄率使得国内需求相对不足,经济增长长期过度依赖投资的增长,在净出口不能持续增长的情况下,投资增长最终会受消费增长制约。此外,投资受到企业对消费增长的预期以及政府宏观调控等影响而极易波动,由投资增长驱动的经济容易大起大落,机会成本高昂。毫无疑问,消费率过低已经越来越严重地制约着中国经济的协调、健康和可持续高速发展。 二、中国消费率连续下降的主要原因:猜测与验证 一个非常直观的逻辑是,由于不同主体(包括组织)有着不同的边际消费倾向,其他条件不变的情况下,不同的国民收入分享结构将极大地影响社会的消费率(以及储蓄率)的高低,并由此决定宏观经济的运行态势。 更进一步,现实经济中,家庭是最重要的消费主体,在国民收入流一定的情况下,政府税收收入相对于居民收入增长过快,企业利润相对居民收入增长过快,居民收入不平均程度升高,都会直接构成消费率下降的有力因素。我们猜测,中国国民收入分配多层面的相对失衡,是中国消费率连年下降最重要、最直接的原因,并且中国消费率连续走低主要在于私人消费率(而非政府消费率)连续走低。 从图3可以看到,从1979年到2004年,中国城镇居民和农村居民的收入的增长率均分别与其消费支出增长率高度一致,过去15年尤甚。这也就是说,只要城乡居民收入水平上去了,中国的消费自然上去,由于私人消费占据社会总消费的绝对比重,中国的消费(和消费率)也自然上去,因此,要找到中国消费相对于国内生产总值的比值连年下滑的原因,应当主要从城乡居民收入增长速度相对不足方面去寻找原因。 1、财政收入增长过快,政府消费增长过快 Landau(1986)使用1960-1980年65个发展中国家的有关样本分析发现,政府支出,特别是政府消费与经济增长显著负相关。Barro(1991)以98个发展中国家和发达国家1965-1985年的数据,发现相同结果。Futagami,morita和shibata(1995) 、greiner和hanusch(1998)的研究也均支持政府消费与经济增长之间显著负相关这一结论。(在这些国家中,消费对经济增长有最重要、最直接的贡献。)此外,Barro 和 Lee(1993)的研究发现,有5个重要因素可以将增长缓慢国家与增长迅速国家区别开来,政府消费对GDP的比例就是其中之一(其他有市场扭曲和政治不稳定等)。 在中国,由于政府经营性行为相对较多,常有类似财政向国有银行注资这类特别支出行为,财政支出与政府消费 之间存在相对其他国家更大的差额,非消费性支出比例相对较高。另外,根据国民收入恒等式GDP=消费+投资+政府购买+净出口,在其他因素一定的情况下,政府购买与消费存在此消彼涨的关系,而政府购买又直接受制于政府财政收入并且(长期地)与之高度正相关,这就是说,在中国,在其他因素一定的情况下,政府财政收入增加往往会直接导致社会消费的下降。 从图4、图5可以看到,中国税收收入从1992年的3297亿元增长到2006年37636亿元,增长为11.42倍,年平均增长率高达19%。其中,2005年全国税收总收入高达30866亿元(不包括关税和农业税),比2004年增长20%,增收5148亿元;2006年全国税收共入库37636亿元,比2005年增长21.9%,增收6770亿元。2006年税收占GDP的比重为18%,比2005年提高1.1个百分点。 过去十多年中,政府收入持续以平均超过城乡居民收入增长率两倍以上的超高速度持续增长增长,如图6所示。

图4 1992-2006年中国税收收入增长情况 数据来源:国家税务总局

图5 1978-2006年中国国家财政年税收收入

图6 1999-2006年中国税收增长与城乡居民收入增长对比 伴随着税收收入的连年高速增长,加上年国债发行规模的不断增加,中国的财政支出、政府消费和政府消费率自然持续上升,私人消费率持续下降,私人消费增速逐年减缓, 私人消费占总消费的比重不断降低,政府消费增速则逐年加快,占总消费的比重不断提高。以2001—2004年为例,政府消费在整个消费中占的比重由20.6%上升到22%,居民消费比重则由79.4%下降到78%。这一现象与行政体制改革不到位,缺乏有效的社会监督和制约,以及由此必然发生的行政管理费用高速增长密切相关。2000—2003年,中国行政管理费由1787.59亿元高速增长到3437.68亿元,占政府消费的比重由15.2%上升到23.2%。 伴随财政支出经过连年高速增长,中国的政府消费率已经与国际水平大体相当,但私人消费率大大低于世界平均水平。以2001年为例,中国的政府消费率为13.2%,美国为15.1%,相差约2个百分点,差距较小(目前已经超越之);但中国的私人消费率为47.6%,美国为69.3%,则相差约23个百分点,这是两国的总消费率差异巨大的主要原因。 在财政支出结构方面,根据周天勇(2005)的分析,美国州和市县镇政府2002财年的总支出中,用于教育卫生、各种社保和社会管理的支出比例高达70%多,政府本身行政公务费用只占16%;美国联邦政府2004财年支出的45%用于社会保障和医疗卫生等方面的公共服务,用于行政公务的费用只占总支出的10%;2003年,美国在行政公务方面的支出占财政总支出的比例为12.5%,而中国这一数字高达37.6%。根据财政部财政科研所副所长苏明的研究,“近些年,国家财政收入每年增幅较大,但同期财政供养人口每年增加100多万人,每年需要增加的工资性支出就占国家新增财力的60%以上,在不少地区新增财政收入约有80%以上用于人员经费。”财政供养人员结构复杂,规模庞大,管理失控,已经成为中国公共经济管理体制中急待改革的一大痼疾。 在财政蛋糕飞速做大过程中,中国财政收入占GDP的比重由1998年的12.6%提高到2006年的18%。与此对应的是,美国贵为世界头号经济大国;2004年美国财政收入总计为1.88万亿美元,相当于其11.67万亿美元GDP的16.1%。中国这一占比已经稳稳地超过美国。 总之,过去十多年来,中国私人消费率连年下降,政府消费率节节上升,政府消费一定程度上挤占了私人消费,社会消费率总体逐年下降,这与政府财政收入增速远高于GDP增速和城乡居民收入增速密切相关 。 2、企业利润与居民收入非均衡增长 根据国民收入恒等式GDP=工资及薪金+利润+利息+租金+间接税+折旧-国外要素收入净额,在国民收入水平一定的情况下,企业实现的利润与家庭获得的工资、薪金以及分享的利息和租金等收入,是此消彼涨的关系,同时我们在前面图3中可以看到,中国居民的家庭消费水平(及变动)与其收入水平(及变动)高度正相关,城乡居民的收入直接决定了占据社会总消费绝对份额的私人消费的大小和增速。在中国,由于仍然有相当多的企业属于国有企业,并且一千多家上市公司历年分派的红利总和尚不抵国家征收的证券交易印花税,企业实现的利润很难转化为居民的消费,因此,在其他因素一定的情况下,中国企业从国民收入中分享的利润的比例越高,消费(尤其是私人消费)占GDP的比重必然就越低。 过去十多年来,伴随着中国经济的高速增长,中国企业实现利润的总体水平呈现高速增长态势。表1所显示的1998年到2006年中国规模以上工业企业实现利润总额及年增长率情况,可以印证这一点。 表1 1998-2006年中国规模以上工业企业实现利润总额及年增长率

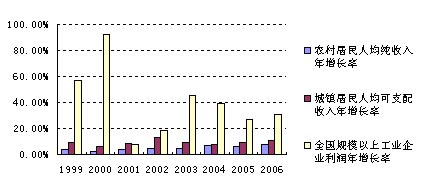

但是,伴随着中国经济的高速增长和企业利润总水平的高速增长,城乡居民收入增速远低于企业利润增长速度,如图7。极端如珠江三角洲地区,有调查表明,该地区以农民工为主体的工人的工资在过去的12年里只上涨了68元。前国家统计局局长李德水(2005)援引一份调查报告指出,“珠江三角洲地区进城务工者的平均月工资只有600元左右。根据当地的生活水平,这样的收入只够一天吃四碗炸酱面。”

图7 1999-2006中国企业利润与居民收入增长对比 如果说强制性课税所对应的财政收入还可以通过转移支付等途径部分地转化为社会消费的话,由于中国企业的绝对主体是依旧占据中国经济近半壁江山的国有企业和一千多家分红派现意愿和能力都极其有限的上市公司,中国企业获取的利润转换为居民消费的比例实际上非常之低。企业利润大多或继续进行效率低下的投资,或留作企业储蓄。对于非国有(控股)企业而言,企业以至资本所有者虽然分享了越来越高比例的广义国民收入,但它们所连接的相关主体的边际消费倾向总体上却相对非常低,有些甚至大比例地向国外转移财产。这样,随着企业从国民收入大蛋糕中分享越来越大的比例,其后果必然是全社会消费率的持续下降。 3、财富及收入分配不平均程度过高 由于不同群体往往对应不同的边际消费倾向和平均消费倾向,一个社会的消费水平除了与政府财政收入、政府消费以及企业利润(及其分享)密切相关,还与财富及国民收入在居民中的分配结构紧密相关。 国家统计局综合司课题组(2004)根据中国1985-2003年的收入与消费支出数据回归计算城镇居民消费函数,利用1988-2003年数据回归计算农村居民消费函数,结果表明,城乡居民当期消费主要取决于当期收入,边际消费倾向分别为0.72和0.85,农村居民边际消费倾向显著高于城镇居民,并且城镇不同收入组居民的消费行为呈现不同的特征:高收入居民(最高10%)、中等收入居民(中间10%)与低收入居民(最低10%)三者边际消费倾向存在明显差异,分别为0.66、0.89和0.90。 刘文斌(2000)的研究认为,收入分配不均是造成中国总消费需求不足的重要原因。朱国林等(2002)的研究认为,中国的消费与收入分配(均匀程度)有密切关系,如果收入分配不均现象严重,社会总消费就会不振。权衡(2002)的计量分析再次验证,基尼系数与社会边际消费倾向具有较强的负相关关系,基尼系数逐年上升,边际消费倾向则逐年下降。 中国财富及收入分布不均程度逐年升高并达到危险水平已经是不争的事实。据世界银行相关研究报告,中国80年代初期的基尼系数为0.28,2000年达到0.458。根据中国国家统计局城市调查总队所进行的城镇居民财产调查,2003年中国城市居民家庭财产基尼系数达到0.51,远超过国际警戒线。联合国开发计划署2005年12月发布《中国人类发展报告2005》认为,目前中国的基尼系数很可能已经达到0.45,不同群体之间发展差距过大,该报告提出一揽子的政策建议,建议缩小存在于中国不同收入阶层、不同性别、城市和农村以及沿海与内地之间的发展差距,建议实施就业优先政策、创造更多的就业岗位、加大农村基础设施投资等。 表2 1993-2005年中国城乡居民储蓄存款余额、年内增加额及其增长率

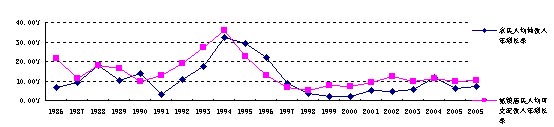

数据来源:年末余额来自国家统计局、中国人民银行,年内增加额及增长率经计算求得 在中国财富分布越来越不均衡以及消费率逐年下滑的同时,中国城乡居民储蓄存款每年增长速度远远高于经济增长速度(见表2)。综合上述相关实证研究结果可以推断,过去十多年城乡居民储蓄存款余额的高速增长,绝大部分为高收入人群所享受。 更深入一步看,中国城乡收入差距持续扩大是导致社会整体收入差距扩大进而导致中国消费萎缩的重要原因之一,导致城乡收入扩大的主要原因是收入增速的持续差异。在农民收入基数远低于城镇居民收入的基础上,在1986年到2006年的绝大多数年份里,农村居民收入增长速度远低于城镇居民的增长速度。如图8所示。在整个“九五”期间,农民收入年均增速为5.0%,远低于城市居民可支配收入年均7.2%增速水平。城乡居民收入差距增大趋势在“十五”期间进一步恶化。根据国家统计局数据,2003-2005年,中国城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入之比已经分别高达3.231∶1、3.209∶1和3.224∶1。

图8 1986-2006年中国城乡居民收入增长速度比较 表3 1998-2004年中国城乡居民收入及消费支出对比(单位:元) 数据来源:国家统计局

需要说明的是,一些研究者根据城乡居民收入和支出的不同核算口径,计算得到“城市居民消费倾向高于农村居民”的“佯谬”(刘建国,1999)。虽然有农村居民一定比例的自给自足,货币收入比重低,收入不确定性大,流动性约束大,农民被迫进行强制性储蓄以及传统观念制约等诸多因素,但事实上,并没有证据支持中国“城市居民消费倾向高于农村居民”这一命题。相反,如前文所述,国家统计局课题组(2004)提供了相对更具说服力的反向证据。即,不同收入人群边际消费倾向随收入水平增加而递减这一经验规律在中国是成立的。并且,通过对表3的简单计算即可进一步看到,中国农村居民平均生活消费倾向是比较稳定的,城镇居民平均消费倾向则随着可支配收入的增长呈逐年小幅下滑态势。 在支出结构方面,过去十多年来,伴随中国城乡居民收入不同步的高速增长,社会恩格尔系数也逐年下降,但农村家庭的恩格尔系数显著高于城市家庭,如表4。城乡居民家庭恩格尔系数的差异也侧面说明,合宜地提高农村家庭收入和强化农村社会保障体系建设对于中国消费恶化状况的扭转和改善具有重要意义。 表4 1994年-2004中国城乡居民家庭恩格尔系数比较(单位:%)

此外,我们还可用“人均消费剩余” 指标来考察城乡居民拥有的财富的差距。从1978年到2002年的24年间,中国农民人均累计的消费剩余为5464元,而同期城市居民人均累计的消费剩余达到12346元,二者差距为1∶2.3。农村居民收入水平低下并且增速缓慢,显然也是造成我国消费率整体不高并且连年下滑的一个重要原因。 顺带指出,虽然仅仅从消费支出结构方面来分析中国消费率下降这一问题难有好的效果,但过去十多年来,中国城乡居民在教育、住房、医疗等方面的硬性支出超高速增长,出于谨慎考虑以及中国人先储蓄后消费的行为惯性,城乡居民被迫强制储蓄,这应该是造成中国消费率持续走低的一个原因。这方面的研究颇多,由于篇幅之限,不在此赘言。 三、政策建议 综上分析,中国消费率过低、储蓄率过高的不利局面,很大程度上是由不合理的国民收入分享结构(包括居民与政府之间、居民与企业之间以及居民之间的收入分享结构)造成。对于中国国民收入的分享,相对于城乡居民(尤其是农村居民)收入增长速度和国民收入(如GDP)的增长速度而言,政府财政收入增长相对过快,企业的利润增速相对过快,少数人的财富增长速度相对过快,这种国民收入分配的相对失衡正是造成中国消费率持续下滑的主要原因。这种不利状况已经直接而有力地牵制中国内需的有效扩张,进而制约中国经济高速增长的可持续性。本文谨提供以下几点相应的政策建议: 1、参照国际标准,将政府财政收入(和支出)的增长速度限制在经济增长速度附近,并优化中央财政和地方财政预决算,尤其是财政支出的预决算,提高财政预决算的透明度和民主性。 2、强化劳动者权益保护,不断优化和改善最低工资法、劳动法、个人所得税等相关法规的制定和执行,稳步提高工资收入(尤其是城乡中低收入阶层的收入),压减以低工资为代价的暴利行业。 3、采取切实而合宜的措施,尤其是充分把握工业化、城市化以及“新农村运动”等重大历史机遇,持续而显著地提升广大农民和城镇中低收入阶层的收入和生活水平,缩减城乡差距,强化个人所得税法的执行(尤其对于超高收入阶层),增加转移支付的力度和范围,改善和强化社会救济(尤其是规范并促进民间慈善救济的发展),有效缩减社会贫富差距。 参考文献 [1]陈文玲. 我国消费需求发展趋势及深层次矛盾[J]. 宏观经济研究 , 2007,(01) . [2]段晓强. 90年代初以来我国城乡居民消费的实证分析[J]. 当代经济研究,2004,(8). [3]樊纲,王小鲁. 消费条件模型和各地区消费条件指数[J]. 经济研究,2004,(5). [4]国家统计局综合司课题组.七大因素左右居民消费增长[J]. 上海证券报,2004,(2004.10.15). [5]李军. 收入差距对消费需求影响的定量分析[J]. 数量经济技术经济研究,2003,(9). [6]刘建国,我国农户消费倾向偏低的原因分析[J]. 经济研究,1999,(3). [7]孙凤,王玉华.中国居民消费行为研究[J]. 统计研究,2001,(4). [8]万广华,张茵,牛建高. 流动性约束、不确定性与中国居民消费[J]. 经济研究,2001,(1). [9]袁志刚,宋铮. 城镇居民消费行为变异与我国经济增长[J]. 经济研究,1999,(11). [10]臧旭恒,裴春霞.预防性储蓄、流动性约束与中国居民消费计量分析[J]. 经济学动态2004,(12). [11]臧旭恒,张继海. 收入分配对中国城镇居民消费需求影响的实证分析[J]. 经济理论与经济管理,2005,(6). [12]周天勇. 中美中央与地方财政税收关系比较[J]. 中国改革, 2005,(11) .

【发表评论】

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||