同龄人中,金立群是为数不多的国际金融人才和金融外交家,流利的外语和全球化视野,是无可替代的优势。

资料图

资料图第一印象:英语好

所有接受采访的人提起金立群,第一印象都是“英语好”。也正是凭借流利的英语,金立群成为中国少有的国际化金融人才。50年前,他由老家江苏常熟独自一人来到离家乡七八十公里外的临县江阴,向南菁这所苏州地区重点中学报到,为的就是学英语。虽然在菁园的求学因“文革”中断,但金立群后来说:“我在国内和国外名校深造期间,得到过很多名教授的指点,但是,这些都不能取代当年南菁中学老师对我的指导和教诲,因为我在南菁中学受到扎实的教育,是我日后受益于国际上大师级学者的基础。”

提到金立群,我采访过的所有老师和同学最一致的评价就是英文特别突出。金立群这一过人才能的形成,与他的家庭培养和亲人的影响分不开。金立群出生在江苏常熟一个教师家庭,从小就对英文十分着迷。早在初中阶段,金立群在英语方面的过人天赋就已显露出来。从初中就开始阅读英文系列名著《西风丛书》的金立群,已经有了超过一般学生的英文水平。刚进入高中,金立群就以一篇“超过当年高三学生理解力的”英语作文震惊了全校。金立群的高中同学黄雄在采访中回忆,当时金立群时常会收到他阿姨寄过来的《英语周报》等杂志,和一些英文小说,都是平常的学生不太会关注的。

在金立群看来,南菁高级中学不仅是省里18所重点中学之一,更为重要的是南菁中学有两位英语二级教师。廖慕禹老师和何吉人老师的大名,令他十分向往。他说:“那时真巴不得暑期早点结束,早早到南菁中学去上学。等待奔赴南菁的焦虑,竟然比等待录取通知书还难熬。”

冲着南菁中学两位二级英语教师而来的金立群,时刻没有忘记向这两位教师虚心请教,而这两位教师对他的成长也的确产生了非常大的影响。那个年代,尽管没有文理分科,但多数人还是把80%的精力用在了数理化的学习上。对于这些刚从俄语学习转到英语学习的学生们来说,“笔头英语”过得去就很知足了。“你们这些人还不如高一的金立群!”这是何吉人老师常说的一句话。尽管在英语方面有超出常人的优秀,金立群其他学科的成绩也并没有落下。他在回忆中写道:“我在文科上花的力气固然很多,但是绝对不忽视数学、物理、化学之类的课程。”在这里打下的数学基础,令其日后在经济方面的学习甚至是前往波士顿大学进行经济方面的研究都游刃有余。那时,他深刻地体会到了扎实的基础教育的重要性。

金立群除了拥有过人天赋外,还表现出了超常的勤奋。课余时间,图书馆是金立群时常出入的地方。1965年是“文革”来临的前夕,虽然气氛紧张,但进入高中学习的金立群和他们的同学却坚持着自己一颗单纯读书的心。在每日学习之余,他爱下象棋,也爱长跑。他的同班同学黄雄回忆道,虽然他每次都不能拿到名次,总是掉在队尾,但一定是坚持跑完的那一个。虽然节省路费是金立群假期不回家的理由,但在学校则更能安心学习,恐怕是他内心的真实动机。他在回忆中写道:“1965年国庆来临之前,很多同学急于想回家,日益按捺不住,激动和兴奋的情绪显然占了理智的上风。这也难怪,毕竟都是初次离开父母,思家心切。为了省一笔路费,我是早就做好了不回家的打算的,所以处之泰然。”

仅仅度过一年平静充实的高一生活后,“文革”断送了金立群的大学梦。为外部环境所迫,金立群不得不离开学校,被下放到常熟开始插队,一待就是10年。这期间,他“种地、修水利、造桥、搞乡镇企业、教书”,由于上大学的资格不完全取决于学习成绩的好坏,有两次机会,都因各种原因,与其失之交臂。第一次是1973年,上海外国语学院对他表示出了兴趣,但他被卡在了政治审查那一关。1974年,看似一切顺利,马上他将有工农兵大学生身份时,张铁生的一张白卷,使他再次与大学校园错过。金立群的大学梦,在那个特殊年代,始终难圆。

中学时代打下的坚实知识基础和十年知青生涯中形成的系统知识积累,成为他最终叩开北外研究生大门的内因。1978年,当没有读过大学的金立群考上了北京外国语学院(现为北京外国语大学)英语文学的研究生并师从名师王佐良、许国璋时,熟知他的同学、老师都不感到意外。因为机会总是留给有准备的人的。这句话在金立群的身上得到了应验。

研究生学习期间,得到王佐良、许国璋等大师的指点,金立群的知识变得更为系统和扎实。他的同班同学、北京外国语大学教授刘润清回忆,班上十来个人中,金立群是年纪最小的男生,他脑子转得很快,嘴皮子很灵,学习努力,爱发言,与其他同学一起讨论问题时,很自信。临近毕业的时候,许国璋力荐这位得意门生进入急需外语人才的财政部,他说:“我们中国有100个英国文学专家差不多也够了,但是缺少财经专家。我相信你是能做好的。”本有些犹豫的金立群,最终选择了财政部。

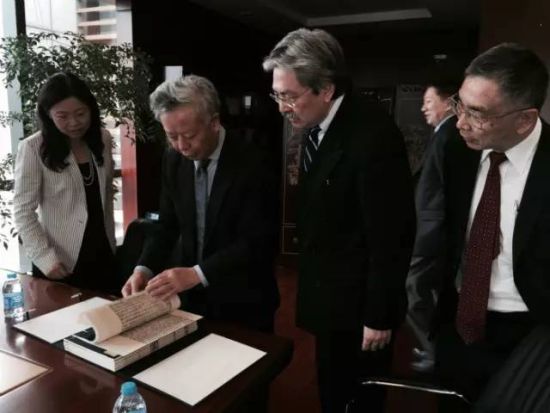

曾俊华与亚投行多边临时秘书处秘书长金立群交流

曾俊华与亚投行多边临时秘书处秘书长金立群交流世行岁月

翻看金立群的履历,世界银行[微博]是一条绕不过去的主线,其国际化背景贯穿始终。从一踏进财政部大院开始,他就被派去美国参加有关世界银行工作的培训,回国后又一直在外事财务司工作,负责与世界银行的援华项目打交道。1989年金立群开始担任财政部世界银行司的副司长。

上世纪80年代,世界银行与刚刚开始改革开放的中国有过一段蜜月期。长期在世界银行任职并担任过世行中国局局长的杜大伟(David Dollar)在接受本刊记者采访时回忆,1980年秋天,世行第一次派遣团队来到中国,他们发现了当时中国计划经济中的一些严重缺陷。第二年,一份名为“中国:社会主义经济发展”的报告被提交到了世行的董事会。当年6月,世行在中国的第一个项目被批准开展。这份报告史无前例地在中国政府的官员中广泛传播,被认为是中国政府对外开放的一项突破性举措。报告涵盖了中国经济的方方面面,也包括中国为何在科技和人民生活水平方面处于落后状态。

1984年,在重庆开往武汉的船上,由世界银行召集的会议中,中国的一些高层政府官员和经济学家向7位国际著名的经济学家取经,学习现代市场经济以及其他发展中国家的经验。之后的1985年,第二份报告上交至世行董事会,主要内容是中国在2000年将国民生产总值提高3倍的可行性分析。自1985年后,针对中国经济状况,世行每年会发出一份报告,分析当年的经济发展以及来年的趋势。

同时,世界银行也开始向中国提供实实在在的项目援助。第一个提交到世行董事会的中国项目是与高等教育有关,名为“大学发展”,为26所大学提供设备和材料升级所需要的资金以及资助一群学者前往国外学习。第二个项目名叫“中国北方平原农业”,一年之后获得通过。旨在为土地流失的地区提供资金,以改进灌溉和管道设施,提高农业生产。第三个项目是1982年的“三大港口”,上海黄埔港、天津和广州港口。这三个项目按照计划执行并达成了初定目标。

杜大伟向本刊记者回忆,在20世纪80年代世界银行在中国的工作重点是更传统的基础设施,如公路、电站。在农村地区也有一些成功的项目,其中包括一些最贫穷的地区,建立灌溉和交通设施以帮助农民增加收入。自1993年起到90年代末,中国一直是世行的最大的借款者。

这期间,从1994到2003年,金立群分别担任财政部世界银行司司长和分管对外交流的副部长。直到现在,一谈起世界银行的贷款项目,人们最津津乐道的是中国政府对其贷款资金监管的超常严格。“世界银行很愿意跟中国合作,因为中国的项目资金使用是最严格的,这也是金立群先生从一开始就奠定的基础。”

2003年,担任财政部副部长的金立群竞选亚洲开发银行副行长成功,而且是排名最靠前的常务副行长。这是中国人第一次担任亚开行的副行长,金立群要协调域内几十个国家的贷款项目,这段一线的工作经历为其日后执掌亚投行积累了宝贵经验。在王军的印象里,金立群为人直爽、真诚,理论功底深厚,还善于讲故事,常常是能够举一个轻松的例子就能把大道理讲清楚。金立群曾讲起他亲自飞到柬埔寨跟首相洪森协商解决贷款问题的经历。他说,当初洪森首相并不打算见他,但会谈中,他并没有一上来就指责,而是本着坦率、真诚的态度去分析问题,从而赢得了洪森的尊重,问题也很快得到解决。

杜大伟向本刊记者回忆,他在担任世界银行中国局局长的时候,对时任财政部副部长的金立群印象深刻的是,“他对世界银行的研究成果特别感兴趣”。当时中方和世行有意将世行一些关于中国的研究集结出版,也包括杜大伟自己的研究在内,该书的合著者就是金立群和世界银行首席经济学家尼古拉斯·斯特恩。“金立群是一个喜欢读书和钻研问题的人。”

国际金融机构一线工作给金立群带来的,除了经验,还有深切的体会和观察。世界银行僵化的体制被人诟病已久,按照规则设计,重大事项需要超过85%的投票赞成才能通过,但美国一个国家就拥有16%的投票权,也就是拥有事实上的一票否决权。因此,喊了多年的世行改革,到现在也是雷声大雨点小,原因就是改革方案在美国国会迟迟得不到通过。而在亚开行做副行长期间,金立群也对其运行中暴露出来的问题深有体会。“他有时候也向我们感慨,一个项目从申请到批准通常将近两年,效率太低了。”王军回忆,“另外,很多亚洲国家腐败严重,项目监督跟不上,造成亚开行的运行效率降低,实际支援效果有限。”

自从肩负起筹备亚投行的任务开始,金立群就在每一个公开场合表达中国的开放心态。若严格按照GDP比例来计算,中国将拥有更大的投票权,但中国并不谋求一票否决权,目前拥有的26%的投票权很有可能随着将来新国家的加入而相应减少。对于66岁的金立群来说,终于在晚年迎来了一次真正执掌一家国际多边金融机构的机会,如何平衡各个大国之间的微妙关系,如何保证亚投行的高效运行与共赢局面,都是摆在他眼前的挑战。

亚投行候任行长金立群

亚投行候任行长金立群亚投行行长

8月25日,在格鲁吉亚首都第比利斯举行的亚洲基础设施投资银行(以下简称“亚投行”)第六次谈判代表会议上,亚投行各意向创始成员国以共识方式推选金立群为亚投行候任行长。自去年亚投行开始筹建以来,有关金立群将出任行长的消息就一直未断,这次会议,也算终于一块石头落了地,今年66岁的老将金立群正式开始执掌亚投行。

亚投行实行三级领导机制,最高决策机构是理事会,一般由各国财长组成,平时的主要决策由执行董事会执行,但具体运作则由行长等高管团队来管理。这是中国人第一次担任国际多边金融组织的领导人,亚投行在未来国际金融秩序中扮演什么样的角色,将是摆在金立群面前的头号问题。

中国社科院世界经济研究所副研究员徐秀军告诉本刊记者,亚投行的定位属于开发性银行,但在运行上将更加商业化,重点是支持亚洲地区的基础设施建设。传统金融机构分为政策性金融机构与商业性金融机构两种,前者以政策扶贫等为目的,效率低、规模小,后者则更讲求投资回报,又难以兼顾公平和正义。为了弥补这中间的鸿沟,出现了世界银行、亚洲开发银行等开发性银行。

以目前的三大多边金融机构为例,诞生背景不同,决定了其日后各自的运作重点和传统。世界银行以扶贫性的开发项目为主,主要由美国人主导;国际货币基金组织[微博]以危机救助为重点,当某个国家出现汇率波动过大,货币贬值过快等情况时,可以向国际货币基金组织寻求贷款帮助度过金融危机,其领导人一般来自欧洲,但实际运行中也受美国的影响;亚洲开发银行则一直由日本人担任行长。三大金融组织,欧美日各占一头,中国虽然在其中多次增资和提高投票表决权,但仍然处于被动地位。

中国需要一个新型的多边金融机构。其实,在发起设立亚投行之前,中国另一个不引人注意的低调动作是发起了金砖国家新开发银行(以下简称“金砖银行”)。早在2012年,财政部就找到中国社会科学院世界经济与政治研究所,让他们组织研究人员进行金砖国家多边银行的可行性分析。今年7月22日,金砖银行在上海宣布正式开业,这也是首家总部落户上海的国际多边金融机构。前期参与金砖银行可行性研究的中国社科院副研究员徐秀军告诉本刊记者,一家多边金融机构的重要变量一般有三个:一是股权,二是行长人选,三是总部所在地。金砖银行是金砖五国共同发起的机构,五个国家商定平均分配股权,剩余两个变量,行长与总部,中国选择了总部。于是,金砖银行落户上海,首任行长由印度人卡马特担任。

而参与亚投行前期筹建的中国国际经济交流中心研究部副部长王军则认为,行长位置更为关键。他向本刊记者回忆,在最初起草亚投行筹备方案时,他们就明确提出建议,如果行长和总部两者只能选其一,那还是要争取行长人选。“总部是静态的,只能发挥一些带动作用,而人是活的,银行需要人来管理和运行,行长才是关键。”让他没想到的是,最后不仅行长入选,亚投行还将总部设在了北京,可谓双赢。

中国国际经济交流中心研究部副部长王军

中国国际经济交流中心研究部副部长王军据王军介绍,设立亚投行的念头最早萌芽于2012年12月,当时,博鳌论坛在印度孟买召开“亚洲金融合作论坛”,王军陪同中国国际经济交流中心的理事长曾培炎去参加。一路上,大家都被印度落后的基础设施所震撼,曾培炎在论坛上呼吁各国要重视亚洲的基础设施建设。回程的飞机上,曾培炎和一同赴会的周文重、郑新立等专家就迫不及待地讨论起来,提出我们可否在亚洲建一个银行,主要帮助亚洲国家改善落后的基础设施。当时,大家甚至给未来的银行起了很多名字,“亚洲投资银行”、“亚洲实业银行”等等。回到北京,在从机场驱车回家的路上,曾担任中共中央政策研究室副主任的郑新立口述,由王军整理成一份关于设立亚洲实业银行的内参报告给了中央。

为了在来年3月的博鳌论坛上进一步呼吁,这一年春节前后,在外交部亚洲司支持下,中国国际经济交流中心出面组织了一次研讨会,专门讨论设立亚洲新银行的可能性。王军记得,他为此专程去拜访还在担任中投公司监事长的金立群,就在金立群的办公室里,“他当时很激动地告诉我,他早就给中央建议过,在亚洲设立一个新银行,用以支持亚洲地区的基础建设”。当时,大家围绕着搞银行还是搞基金、单边组织还是多边组织进行了多次碰撞,最终一致选择要做亚洲基础设施投资银行。2013年4月,在中国国际经济交流中心及多部门的谏言下,亚投行得到中央高层的批示,相关部委也陆续介入,事情终于上了快车道。

当年9月和10月,习近平主席在访问中亚和东南亚时先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议,亚投行开始进入国家战略,成为“一带一路”战略中的金融抓手。另一方面,亚洲基础设施这一短板需要由专门的金融机构来助力。据统计,2020年前,亚洲国家每年需要投入到基础设施建设上的费用多达上万亿美元,这是现有金融组织无法提供的,缺口很大。

从零开始建立一个全球多边金融组织,其挑战可想而知。“能承担这一重任的中国人并不多,从一开始,金立群就是我们建议的人选。”王军告诉本刊记者。由于创建期间所要面临的复杂局面,要求亚投行的首任掌门人必须具备丰富的国际金融组织工作经验才能应对。“同龄人中,金立群是为数不多的国际金融人才和金融外交家,流利的外语和全球化视野,是无可替代的优势。”