新浪财经 > 国内财经 > 2012两会财经报道 > 正文

蔡继明:增强工人工资集体议价的能力

宋溪制图H185

宋溪制图H185

“钱袋子”一直都是家家户户最关心的话题,而在财富增长问题上,“开源”总比“节流”更吸引人的目光,在今年“两会”召开前夕所做的热点问题调查中,“收入分配”位列10大热点问题第二位,“今年我们工资再涨点”的呼声仍然一浪高过一浪。

报告回放

合理调整收入分配关系,重点采取三方面措施:一是着力提高城乡低收入群众的基本收入。稳步提高职工最低工资、企业退休人员基本养老金和城乡居民最低生活保障标准。建立健全职工工资正常增长机制,严格执行最低工资制度。二是加大收入分配调节力度。提高个人所得税工薪所得费用扣除标准,合理调整税率结构,切实减轻中低收入者税收负担。有效调节过高收入,加强对收入过高行业工资总额和工资水平的双重调控,严格规范国有企业、金融机构高管人员薪酬管理。

摘自2011年政府工作报告

样本调查

工资上涨15%勉强跑赢CPI

王延涛(化名)今年30岁出头,2007年北京邮电大学硕士毕业后就到了一家高科技公司担任网管工程师。

“我是一个喜欢稳定的人,所以这工作一干就是四五年。要说工资收入,其实从工作第一年转正后到2010年,我的工资一直都没有怎么涨过,后来身边的朋友都说跳槽才是涨工资的王道,于是我也动了心,但就在去年初开始投简历的时候,公司宣布要给职工普涨400元工资,于是我便被这个‘大馅饼’击中了,继续留在了公司”。

据王延涛介绍,前几年他的基本工资一直是2000元/月,岗位工资是2300元/月,没有绩效工资,每月扣除住房公积金和保险后,实发工资3300元左右,再加上每年年底有2万至3万元的年终奖。算下来,一年的税后总收入7万元左右。

虽然工资总水平也还可以,但几年来物价一直在上涨,而公司却一直没有普调过工资,仅仅是每年的年终奖有2000多元的增长,王延涛感觉到每年能结余下来的钱数一年比一年少。

“好多部门都多次向单位人力资源部提出上调工资的诉求,但一直没有回音,感觉除了升职,就没有其他途径能获得上调工资的机会”,涨工资的愿望一年接着一年泡汤,王延涛和他的同事一度深感无奈。

2011年初,王延涛和他的同事终于迎来了一次普调工资的机会。为响应员工上调工资的呼声,他所在的公司将所有员工的基本工资上调了20%。也就是每人每月增加税前收入400元。此外公司全年效益还不错,年终奖也上涨了10%,加起来去年一年收入大约增长了15%。

王延涛说:“记得拿到第一个月上涨后工资的那天,我还特意陪女朋友逛街买了件新衣服。大家都说去年的CPI涨得比较多,可我去年的存款还比前年多了两千多,算是勉强跑赢了CPI吧。”

王延涛告诉记者,其实更让他开心的是公司现在正研究推行岗位分析挂钩薪酬,为岗位分层分类,增加岗位技能等级工资和绩效工资,每年年底评价一次,如考评合格则自动上升一个职级。

“有了这个薪酬动态调整机制,今后涨工资主要就是看能力、比贡献,这也让大家更有了工作的热情。”

一个月才涨出了一天的伙食费

随着“居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步”的号角越吹越响,很多人去年的钱包的确鼓了不少,但同时也有人说:“工资‘涨’得像眉毛一样慢,物价‘涨’得像头发一样快”,这也在一定程度上说明在收入差距较大的背景下,还有一些人的工资其实是在“群体增长”的景观中成了被“平均数”所拉动的对象,这也是工资上涨的个体感受与官方统计数据存在错位的原因之一。

今年32岁的李晶(微博)2008年从东北本科毕业来到北京打拼,初到北京,她在一个朋友的介绍下到上地一家私营教育培训公司从事人力资源工作。

李晶告诉记者,“公司上上下下有300多人,应该算是一个规模中等的私营企业,我第一年就是一个最普通的人力专员,工资是1800元,后来由于人力经理认为我工作态度认真、业绩突出,一年后我幸运地得到晋升机会,成了人力资源助理,工资涨到了2500元,但这之后的两年里,我的工资就没有怎么再涨了。”

由于从事人力工作,李晶一直都留存着自己的工资明细,提到工资上涨的幅度,李晶对着这张明细表给记者算了一笔账:“第一年我的工资从1800元上涨到2500元,涨幅达到了39%,这主要归功于职位的上升,但事实上,我们公司的涨薪制度是每年按岗位工资的15%来增长,我的基本工资是1500元,绩效工资是500元,岗位工资是500元,因此2010年和去年,我的工资分别涨了500元×15%=75元和575元×15%=86.25元,这么算来,我的工资每年增长幅度仅在3%左右,而且从数额上来看,也就是相当于我和老公一天的伙食费。”

李晶表示,从她平时了解的情况来看,很多私营企业的工资上涨机制都不太健全,甚至有时候涨不涨工资全看员工和老板的私人关系,实在是有些不公平。

“曾经听新闻上说,北京制定了企业工资指导线,但目前我们公司还没有以此为参考制定工资标准,希望政府能用更健全的机制来指导中小企业的工资制度,让我们这样的北漂族也能年年涨工资”。

委员观点

蔡继明

全国政协委员

清华大学政治经济学

研究中心主任

增强工人集体“讨价还价”的能力

虽然我国城乡居民人均可支配收入在总体上有一定数量的增长,但从个体来看,的确存在有的人工资涨了,有的人工资没涨的情况,这也在一个侧面反映出目前我国的确存在收入差距不合理的问题。其实并不是说所有的收入差距都不合理,也不是说达到多少程度就不合理,关键是看收入差距和人们贡献的差距是不是相吻合,劳动报酬应该根据贡献大小来形成,问题不在于差距大小,而在于造成这种差距的原因以及收入差距和贡献差距是否脱节。

目前收入差距不合理的表现在城乡之间、地区之间、行业之间以及不同群体之间收入的不平衡。要解决收入差距不合理的问题有以下原则,初次分配还需要坚持按贡献分配、效率优先,应该讲机会均等而不是结果均等,违反了这个原则就会造成不合理的差距。第二步,二次分配中应该对于现实中合理的收入差距进行调节,即“兼顾平等”原则,照顾到人们对收入差距的心理承受能力,把收入差距控制在一定范围内,把基尼系数控制在0.45至0.5左右。此外,还有非强制性的三次分配,就是通过做慈善事业来扶贫济困,讲究“仁者爱人”。

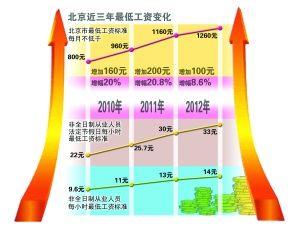

与此同时,制定合理的最低工资标准也是减小收入差距的一个重要举措。近两年,最低工资标准提高的幅度还是很大的,有的地区甚至提高了20%至30%,但由于以前我国最低工资标准起点比较低,从全世界横向比较来看,我国排名在150多位,因此未来还有进一步提高的空间。但同时,最低工资标准也不能提高得过快,因为目前我国劳动密集型企业的特点还是劳动成本较低。当然经济要发展,劳动者的利益也要保证,我建议政府多承担一些公共服务和社会保障方面的责任,如果保障房的问题解决了,公费医疗的水平提高了,基本的公共服务普及了,劳动者的工资虽然低一点,但享受的待遇会比较好,同时这样做的好处在于减轻企业劳动成本负担,由此就会增强竞争力,并交纳更多税收。

此外,对中小企业工资增长机制不健全的问题,政府还应该继续推进工资集体协商制度,因为资本相对处于强势地位,而劳动者处于弱势地位,在这种情况下,工资的集体协商制度可以增强工人集体“讨价还价”的能力,中小企业需要在政府指导下实现职工工资的正常增长。

本报记者兰洁

|

|

|

|