|

|

东新失恋背后的变革冲突http://www.sina.com.cn 2008年01月17日 09:52 南都周刊

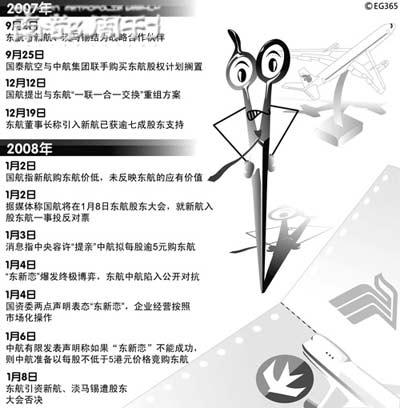

一场“东新恋”,引来无数人的关注。其实热闹的并不是两家航空企业本身的合作与否,风口浪尖上,大企业动作背后所代表的两种变革思维的冲突,才是关键所在。 记者 张鹏 已有三年感情的“东(航)新(航)恋”,在即将步入教堂时,却被“第三者”国航“棒打鸳鸯”成功搅局,东航和新加坡航空的恋情仍要继续“冷冻”。 如今,国航已经通过自己的阻击战术成功地将新航和淡马锡暂时挡在东航的大门外,东新合作的暂时落败,也意味着国航新一轮的高价竞购活动的开启。 而已扬言“即使国航提出高价案,我们也不会愿意,因为在他身上我们学不到东西”的东航之所以如此反感国航的介入,除国航搅局“东新恋”外,深究其根源,恐怕还要追溯到两大航空企业的所谓两种发展模式之争。 东新恋搁浅 对众多投资者而言,2008年1月8日是不平凡的一天,因为这一天,早就被很多媒体和业内人士看做是决定东方航空能否成功牵手新加坡航空的关键时刻。在前期的诸多精彩剧情的铺垫和渲染之下,几乎所有媒体和投资者的目光都等待着1月8日“东新恋”剧情高潮的上演。 1月8日当天,主角之一的东航集团总裁、东方航空(600115.SH,0670.HK)董事长李丰华又系上了此前与新航签约时相似的大红领带。红,在中国一直是好运和吉祥的象征,但是这条大红的领带这次并没给他和东航带来好运。 当日下午3时50分,东方航空股东大会主持人公布投票结果:东航引资新航的方案正式被股东大会否决,这标志着境外航空公司首次大规模入股中国航空企业的折戟。出席本次股东大会的股东共76人,其中A股股东74人,H股股东2人,最终以H股股东77.61%反对,22.38%赞成,A股股东94.04%反对,5.07%赞成被否决。 其实对于投资机构和众多小股东而言,“东新恋”方案遭遇大比例反对,这个结果实属意料之中,或许换句话说,东新航苦恋失败的结局早已注定。 促成投资者反对的因素是显而易见的,就在东航股东大会即将召开的前一天,中国国航集团通过旗下的中航有限正式公布了极具诱惑力的竞购新方案。 中航集团方案的核心内容是:由其在港的子公司中航有限取代淡马锡及新航的角色,来担任东航新的战略伙伴。即东航原增发数量不变,只是更改增发对象。东航原计划以3.80港元/股的价格,定向增发29.85亿股H股,其中新航认购12.35亿股,淡马锡认购6.49亿股,两者合计认购18.84亿股,占东航发行后总股本的24%,余下的11亿股由东航母公司东航集团认购。 而且,中航集团的方案还提高了增发价格,“中航有限将按照比之前方案中3.8港元更高的价格,即每股H股不低于5.0港元的价格发行,但最终发行价将取决于各方的讨论。”其每股不低于5港元的出价比新航、淡马锡的每股3.8港元足足高出了30%以上。这意味着,如果“东新恋”合作落败,国航新一轮的高价竞购随即启动。这对东航的股价显然是个积极的刺激因素。 也难怪在股东投票之前,已做了东航董秘11年的罗祝平一反常态,满含热泪表示,希望对东航的员工说几句话:“资本市场不相信眼泪,东航人失去了这次机会,但是不会失去尊严。”“风雨中这点痛算什么。”罗的言语和形态似乎已经表明,其实早在投票之前,东航便已知道自己闯关凶多吉少。 在与新航签署协议后,东航曾一直以为“东新恋”获得了国家主管部门的默许,却没有想到一直躲在自己身后、盯着自己不放的“第三者”国航,通过中航集团、中航有限等“自家人”发动一轮又一轮的猛烈攻势,硬是让有了三年感情基础的“东新恋”冻结。 作为国航的母公司,中国航空集团公司(下称“中航集团”)对东航的觊觎已非一日两日。早在东航有意牵手新加坡航空之时,国航便与其战略合作伙伴——香港国泰航空联手试图狙击“东新恋”。 事实上,自从东航与新航的定向增发协议正式签署之后,这一方案就遭到国航强力阻击,而阻击方式除了选择国有企业时常会想到的“政府公关”、舆论引导等常见套路外,更有西方常见、国内少有的竞购战“市场手段”。自2007年4月以来,当东航与新航还在谈判时,国航方面就通过中航集团在香港的投资公司中航有限频频增持东航H股,通过多次有计划、不计成本的增持东航H股股权至12.07%后,中航有限坐稳了东航H股第一大流通股股东位置,为进一步收购或参股东航打好地基。也很明显为其在1月8日的股东大会投票中提供了极大的发言权。 据国航内部知情人士透露,为阻击东新恋,国航还特意聘请了国内外顶级投行和财务咨询顾问组成的专业团队工作了一年时间,专职制定阻击“东新恋”的方案。其表示,在去年9月东新方案获批后,国航果断修正战术,“上做政府工作,下造媒体舆论”,成功将东航牵到“贱卖论”战场,这也使得政府监管部门不能轻易表态,并最终选择中立。事实上,在股东大会临近之时,中航方面多次发表措词尖锐的声明,表达对“东新恋”方案的不满。其间,“贱卖论”甚至“卖国论”等论调在媒体和网络上广泛蔓延,并一度引发学界和业界的激烈争辩。 甚至在东航为“东新恋”进行全球路演的时候,国航也在忙碌地与基金经理密切沟通。往往是东航前脚刚走,国航后脚就至。据了解,国航先是游说H股的大股东,后又将工作做细到A股小股东,并最终取得了排名东航A股股东前几位的机构投资人的支持。而此时,一直忙于在各地进行路演的东航或许仍然认为,“东新恋”是一个“国家批准”的方案,有着“尚方宝剑”的庇护,但东航却忽视了这个尚方宝剑的态度已由原来的“支持”悄悄变为“中立”。 东航走势迷局仍待解 如今,国航已经通过自己的阻击战术成功地将新航和淡马锡暂时挡在东航大门外,东新合作的暂时落败,也意味着国航新一轮高价竞购活动的开启。但国航要想替代新航和淡马锡的角色也绝非简单之举。 中信建投证券行业分析师李磊对记者表示,目前格局之下,东航的走势未来可能会有三种方案供选择:一是由新加坡航空、东航重新提出合作方案,再上股东大会。但是新航如果提高价格,必须要由新航股东大会批准;二是接受中航提出的高价竞购方案。但目前东航和国航已撕破脸皮,东航的领导层已经对国航产生抵触情绪;三是东航独立发展,这在短期内有可能会出现。东航依靠自己的实力来发展会有所改善,但这与初衷相背,而且发展会很难。 “上述三种方案,对东航而言都不是容易的事情,第一种方案意味着新航要加价,但新航已经多次明确表示3.8亿港元的价位已是上限,不会更改;第二种方案需要扯破脸皮的两大航重归于好,难度也不小;第三种方案难度更大,因为负债累累的东航目前急需新的资金注入来做强自己,如果按照这种方案发展,东航的前景非常不明朗。”李磊说道。 事实上,正如李磊所说,或东新恋继续、或投怀国航,或自主发展,这三条路也是众多机构较为一致的看法。但无论哪一条路,对东航而言都绝非坦途。而此次国航与东航激烈对峙,显然已使这两大国企伤了和气,市场上甚至有一种观点认为,即使东航放弃与新航的合作,选择其他的战略投资者,估计也不会选择国航,除非主管部门出面撮合。 而目前从东航方面透露的信息来看,东新恋似乎还是其坚决的选择。1月8日,东航董事长李丰华走出股东大会现场就明确表示,“目前,国内民航业整体水平偏低,国航和我们也处于同一水平,即使他们提出方案,我们也不愿意,因为在他身上我们学不到东西。”李丰华还肯定地表示,即使中航有限正式向东航董事会提出之前通过媒体提出的每股5元的方案,东航还是不愿意接受。 而东航领导在股东大会后的新闻发布会上及此前多种场合则反复表示:东航与新航及淡马锡合作,并不仅仅是为了引进资金。东航急需的不仅仅是钱,还有国际先进的管理理念和管理经验。“我们引资新航,不仅仅在乎价格,更重要的是我们看中了新航的管理水平。新航是世界上最好的航空公司之一,可以全方位提高东航的水准。”李丰华说,交朋友就要最好的,新加坡航空是东航合作的首选。作为全球规模最大、盈利能力最强的航空公司之一,新航对提升东航的管理、航线结构、资源配置水平等都将发挥巨大作用。 按照李丰华的表述,“目前国内航空公司的经营,主要的弱项是品牌,反映最明显的是在国际长航线上。我们长航线必须飞,但是长航线又给我们带来不了收益,东航的长航线,按照2006年的数字,亏损了十三亿。”国航和南航跟我们都差不多。具体一点说,一个座位,每飞一公里能够卖出的价钱只有三毛多钱,好一点的多一两分钱,差一点的低一两分钱。和新航这样的世界一流公司比起来,我们差了有一倍,他们可以达到六毛、七毛多钱。它为什么可以卖出这么高的价钱,一方面是它的品牌效益,另外还有它的内部管理、产品设计,以及它的网络科学安排,都有关系。这些都是我们需要学习的。 显然,国际长航线的亏损一直是东航的“软肋”,而这恰恰是新航的长处,这也是与新航合作的原因之一。 不过已经多次表示3.8亿港元是最高价位的新航未来是否会拿出更多的“彩礼”来“迎亲”,还有待继续观察。而且,一旦新航提高价位,国航是否又会不计成本开出更高的价码来“诱惑”,这一切还都是个未知数。 花旗银行在8日东新恋被否后,预期表示,虽然东航管理层不太愿意接受中航的敌意收购,但由于东航本身财务状况及现金流不太理想,故最终仍会接受中航的方案。东泰证券则表示,不排除新航会提价收购,因为新航一直都对投资中国内地航空业抱有很大兴趣;东航可算是新航的唯一选择,因入股国航的机会极微,而南方航空只有内陆航线,不合新航口味,加上东航的根据地上海是内地航空枢纽之一,未来无论是内地航线抑或海外航线,都具有相当大的发展空间。 值得注意的是,新航过去曾有三个兼并国外航空公司案例,但无一例外都与成功距离甚远:一是2000年前后以6亿英镑入股英国维珍航空49%的股权,现已宣告失败,正商量退出;二是2001年以3.2亿美元入股新西兰航空25%的股权,现血本无归;三是2002年以2亿美元入股新西兰安塞特航空公司,现在也已失败,2亿美元以坏账进行处理。 失恋背后的“路线”之争 东航之所以如此反感国航的介入,除国航搅局外,深究其根源,恐怕还要追溯到两大航空企业的两种发展模式之争。 同为国资委下属的大民航企业,在国内民航业重组的问题上,站在了不同的立场。国航认为,在国内天空不断向外资航空公司开放的背景下,应该通过国内航空企业的重组来实现协同效应,做大做强。东航则认为,国内民航企业不能闭门重组,而应该接受国际航空业的先进理念,成长为具有国际竞争力的航空公司。 事实上,两家公司的立场分化或许源于其成长的经历。2002年的国内民航业大重组,让原国航与西南航、中航浙江合并,重组后的新国航在强势掌门人李家祥带领下迅速发挥出整合优势。2004年至2006年,国航先后成功在香港和上海上市,一跃成为国内实力最强的航空公司。因此在国航看来,通过国内航空业有效的重组,就可以实现打造“超级承运人”的梦想。作为三大航空集团中率先完成重组和唯一实现连续盈利的航空公司,国航从未掩饰过其领衔国内航空业新一轮重组的决心。李家祥更是高调宣扬其“超级承运人”的梦想,指出只有国内航空企业重组合并,才能做大做强,与外资进行竞争。目前国航在北京市场的占有率超过40%,但是在国内最重要的另一个航空市场上海则一直表现欠佳。通过并购东航或上航,迅速占领上海市场,巩固和扩大其国内航空业“领头羊”的地位,是中航集团和国航最重要的战略构想之一。 但与国航不同的是,一度被视为国内最好的航空公司的东航,却恰恰受缚于重组。2002年前后,东航以一系列规模空前的大收购,先后兼并了通用航空、长城航空、武汉航空、云南航空和西北航空,迅速膨胀为中国第三大航空企业。但在这5起兼并中,只有长城航空和武汉航空的兼并属于“自由恋爱”,其余3家都带着浓厚的行政色彩。东航也很快尝到了行政重组带来的苦果:一方面,兼并重组给东航财务增加了负担;另一方面,行政性的收购,延缓了公司的转制过程。2006年,东航亏损27.8亿元,负债率高达93.72%,成为2006年三大航中惟一一家亏损的航空公司。正是由此,东航才走上了引资自救之路。 或许正是由于上述两种截然相反的经历,让国航与东航对于民航业未来的改革重组趋势,拥有了完全不同的视角和观点。于是当“东新恋”刚有眉目之时,面对国航和国泰的横插一脚,李丰华曾有一个著名论调:解放车和东风车这两个车加起来并不是奔驰车,必须通过大胆地引进技术,引进管理,来改变我们的一些现状,这样才能提升。 而对立志通过重组合并实现其“超级承运人”梦想的国航来说,当时东航拉入新航,南航也传出引进法航或阿联酋航空的传言,如果“东新恋”成功,则三大航再想整合就难上加难:国航的战略合作伙伴国泰与新航在亚太是最大竞争对手;新航、国泰和法航还分属三大联盟。这也就不难理解国航为何要对“东新恋”发动一轮轮的阻击战,因为对国航而言,即使自己最终收购不成,几番磨难的“东新恋”最后也会推动股价上涨使持有股权的中航受益;如果“东新恋”被一票否决,引入新航失败,国航则将少掉一个强大的竞争对手,而东航则会处在一个更加不利的被收购者位置,这或许正是国航盼望出现的“大结局”。 搞行政重组还是市场运作? 事实上,作为三大航幕后老板的国资委以及主管部门的民航总局,在对是以行政重组加兼并的方式壮大国内民航企业,还是以市场化的方式引入外援,进而期望提升营运水平,在这两种发 展模式的选择上,一直是要么没有明确态度,要么就是前后极其矛盾的表态,这也在很大程度上助推了“东新恋”事件的一波三折。 且不说在民航业是否兼并重组上,民航总局几位高管前后表态不一,让业内始终看不透主管部门到底是什么思路,仅在“东新恋”这一事件上,主管部门的一度失语和最终的模糊表态,也反映出了其思路的不统一。 一般而言,“东新恋”这种大事,一定是得到各相关部门的批准才能进入实操阶段,东航也一直把国资委的批示当作“尚方宝剑”,四处张扬。东航董事长李丰华更是多次直言,“我们每一步的行动,都是得到了上级批准的。” 但在国航发起一轮轮阻击战之时,“贱卖论”甚至“卖国论”四处蔓延,主管部门却失语了,在2008年1月4日国航抛出收购新方案之时,国资委终于公开表态,但是只有两句话:“第一,我们支持中央企业引入境外战略投资者;第二,企业经营行为由企业按市场化原则自主操作。”这两句话被业内普遍理解为对“东新恋”的态度由最初的支持悄悄演变为“中立”,因为支持引入境外投资者意味着认定“东新恋”的合法,而“市场化自主操作”则意味着默许国航的阻击。这个模棱两可的表态对于此前一直以为自己拥有“尚方宝剑”的东航而言,无疑是一个沉重打击。 业内普遍认为,在曾经掌舵国航7年的李家祥上任民航总局之后,关于“国内重组”还是“国外引援”的两种国内民航业发展模式之争,倒很有可能日渐明朗。 对国内民航业的未来发展,李家祥此前已在多个场合提出“中国航空业面临着日益激烈的外来竞争,因此要通过联合重组,做大做强中国民航企业,中航集团和国航愿与国内兄弟航空公司开展合作”等观点。 而且据国航内部人士透露,李家祥的民航发展思路与其前任杨元元有很多不同,比如杨元元在任内一直推动民航业的竞争,无论是在民航市场对于外资的开放上,还是国内航空公司的竞争格局上。但李家祥则主张通过联合、重组等手段来做大国内航空公司,形成“超级承运人”来与外资抗衡,抵御外资不断取得中国市场份额的动作。 2007年10月,李家祥在接受路透社专访时曾表示,中国的航空市场需要培养一到两家能与国际航空巨头抗衡的“超级承运人”,重组和收购其他的航空公司将是未来几年国航致力于此目标的路径之一。 李磊也表示,与杨元元的开放不同,李家祥可能更倾向于保护国内的航空企业。而且李家祥是在企业重组过程中站起来的英雄。在他的带领下,国航成长为目前国内盈利能力最强的航空公司。他的重组经验和思维方式完全有可能影响到今后国内民航业发展的思路。

【 新浪财经吧 】

不支持Flash

|

||||||||||||||